統合・名称変更のご案内

新着情報 NEWS

-

- 2024.03.22 休診のお知らせ

- 休診のおしらせ

-

- 2024.03.22 患者さん向け

- 【終了しました】新型コロナウイルスワクチン接種について

-

- 2024.03.19 休診のお知らせ

- 休診のお知らせ

-

- 2024.02.20 休診のお知らせ

- 休診のお知らせ

-

- 2024.01.29 患者さん向け

- ご面会について

-

- 2024.01.27

- 北館 正面玄関 駐車場について

-

- 2023.12.27 休診のお知らせ

- 休診のお知らせ

-

- 2023.12.21 患者さん向け

- パーキングについて

-

- 2023.12.18

- 【2023/12/8 重工大須病院●お披露目会】

-

- 2023.12.18 全体

- 病院統合に伴う、病院名変更のお知らせ

当院の感染対策について

当院の特徴 FEATURE

通いやすい

診療形態

通いやすい

診療形態外来診療や

時間外診療にも対応

当院では時間外診療をはじめとする様々なライフスタイルの方々に通っていただきやすい診療形態を整えています。科目に関わらず診療を行っていますので、どんな症状でもご相談ください。※詳しくは外来担当表よりご確認ください。

幅広い医療

を提供

入院設備も充実複数の機能をもった

ケアミックス病院

当院は、急性期病棟・回復期病棟を完備しており、入院を希望される方一人ひとりに合った環境で状態に合った医療サービスを提供することが可能になります。入院に関してご質問や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

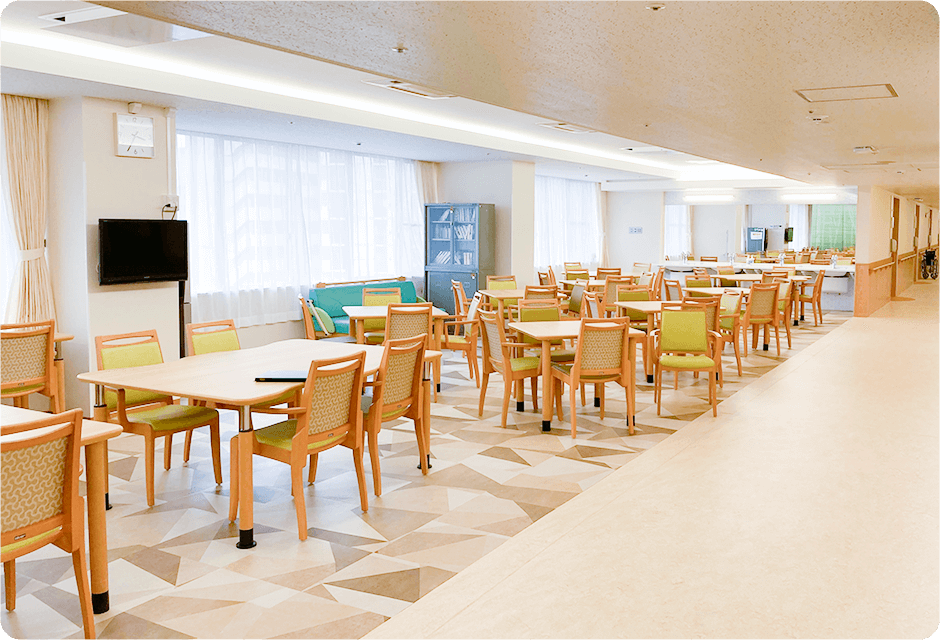

整ったリハビリ施設

当院では、回復期にリハビリテーションを集中的に行う専門の病棟を設けています。多職種スタッフで構成したチームで一人ひとりに合った医療を提供していきます。

健診センター

総合健診センターは、皆様に定期健康診断を心身の健康維持にお役立て頂く事を目的としております。健診に関するご質問がある場合はお気軽にお問合せください。

豊富な検査設備

当院はMRIや内視鏡などあらゆる症状の検査を行える設備環境が整っています。少しでも異変を感じる場合は、お早めにご相談ください。